徵文/投稿須知

加入訂閱

/

取消訂閱

建築物防火區劃

童淑芬

人們追求並建造具安全性、機能性、藝術性的建築物,以滿足居住、教育、生產、商業、醫療、宗教等需求,是因應建築空間朝大型化、複合化、智能化發展的趨勢。然而與建築物所有權人、使用者生命財產息息相關的防火安全課題,必須更完備地檢核、確認。

依據內政部消防署112年統計資料(註1),1~12月全國發生17,466次大小規模不一的火災,亦即平均約30分鐘就有生命、財產因火害遭受威脅而致變故或損失。雖然歷次建築、消防相關法規的增、修訂,都是大型火災發生後血淚教訓下的苦果,然而在與時俱進的法條規範下,建築物防火性能的設計規範也日趨完備。

建築物防火設計法源主要是「建築法」與「消防法」,概分為「被動式防火系統」及「主動式滅火系統」。

被動防火

屬於建築物構造的一部分,設計策略主要是「防火」及「避難」。

.「防火」設計手段除了使建築物具備防火性能外,更重要的是藉由防火區劃有效控制火勢規模,進而阻止火勢蔓延燃燒。

.「避難」是由「逃生設施」及「避難設施」二個體系構成,以確保火場中人員自建築物任何一點,都能依安全避難動線及輔助避難設備抵達避難層逃出火場或相對安全區域,等待火勢獲得控制及消防人員搶救,如安全梯、排煙室、避難器具等。

主動防火

是敷設於建築物的器具或設備,供火災發生時協助救災逃難的「消防安全設備」,包含警報設備、滅火設備、避難逃生設備、消防搶救上的必要設備等。透過被動、主動兩大防火避難逃生金鑰相輔相成,達到火場內人員順利逃生、消防人員安全執行搶救任務的終極目的。

防火區劃

顧名思義是以具防火性能的構造或工法,例如:柱、樑、牆、樓板、貫穿部,或設備,例如:門、窗、捲門、閘門,將建築物切劃為符合防火時效的獨立空間,當火災發生時有效局限火勢於該區劃空間,達到阻斷延燒目的;亦或阻斷外部火勢影響該區劃空間,形成救災避難的緩衝區,以爭取人員避難逃生時間。

對於具防火性能構造的認定,法規依不同防火時效羅列本土通用的工法。但隨著科技及技術的演變,各式新工法應運而生,非制式工法可透過「認可實驗室」依規範執行耐火試驗,進而取得「建築新技術新工法新設備及新材料認可」,使建築物的構造、工法、材料除了具備防火性能外,兼具環保、輕量、減振、美觀等多重功能。

依現行法規,「防火區劃」設置及檢核大致區分為:

• 面積區劃

• 豎道區劃

• 用途區劃

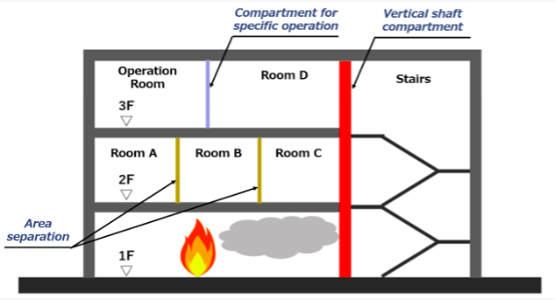

【面積區劃】按樓地板面積定量區劃分隔。然而,若設置有效自動滅火設備,或為特定用途使用空間,以致無法區劃分隔部分,得不受面積限制另行檢討。

【豎道區劃】為避免火災產生的火焰、熱氣、毒煙等因煙囪效應流竄至其他樓層,連通數個樓層的挑空部分、樓梯間、昇降機機道、管道間等都應設置獨立防火區劃。

【用途區劃】對於安全性要求較高或發生火災風險較大的空間,應設置獨立防火區劃,例如防災中心、公共危險物品製造場所、停車空間等。此外,相鄰的空間若為不同用途,也應以防火區劃區隔,例如作業廠房與辦公室。

防火區劃示意圖 (圖片來源:https://uic.vn/en/concept-control-measures-of-fire-compartment)。Compartment for specific operation:用途區劃、Vertical shaft compartment:豎道區劃、Area separation:面積區劃。

防火區劃的「防火時效」,依據空間遭受火害風險或供救災功能而有不同等級區分。綜觀「面積區劃」、「豎道區劃」,主要以1小時防火時效為規劃原則。

具顯著滅火困難特性的空間,如危險物品製造場所,或做為火災救難防災監控系統場所,如防災中心等,則應提高防火性能為2小時防火時效。此外,高科技廠房等類似生產場所因商業保險再保需求,通常在建築物規劃時會將防火時效等級提高設定,以降低保險公司疑慮。

特殊用途空間無法劃設防火區劃者,如演藝廳、大型展覽館、地下商場等,得依法檢具防火避難綜合檢討報告書及評定書,或建築物防火避難性能設計計畫書及評定書,申請中央主管建築機關審查,以其他輔助方案替代原防火區劃(如增設消防設備),並進行火災延燒防止性能驗證及整棟避難安全性能驗證,以確保替代方案的有效性。

在法規的重重規範下,建築物的防火性能得以獲最低限度的保證。然而實際的建築安全端賴使用者及維護者的警覺與觀念,建立用火及電器正確使用習慣,定期檢查維修且不任意更動、破壞防火構造或設備,才能降低火災發生,並於不幸發生火災時增加逃生避難機率。

註1:資料來源:中華民國內政部消防署全球資訊(https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=220&article_id=15454)

作者資訊

童淑芬(顧問)成大防火安全研究中心